Cyril Duval: з…§дә®й»‘жҡ—

Cyril Duval еҸҲеҗҚ Item IdemпјҢжҳҜдёҖдҪҚйҖҡиҝҮиһҚеҗҲжҰӮеҝөжқҘи§Јжһ„ж¶Ҳиҙ№дё»д№үзҡ„иүәжңҜ家гҖӮз”ҹдәҺе·ҙй»ҺпјҢ移еұ…жҙӣжқүзҹ¶зҡ„д»–дёҺжҲ‘们讨и®әдәҶд»–еҜ№еҸ—дј—зҡ„з ”з©¶пјҢ继иҖҢд»ҺдёӯеҸҚжҖқеҪ“дёӢпјҢ并жҺўзҙўжөҒиЎҢж–ҮеҢ–зҡ„зӨҫдјҡж–ҮеҢ–ж„Ҹд№үгҖӮ

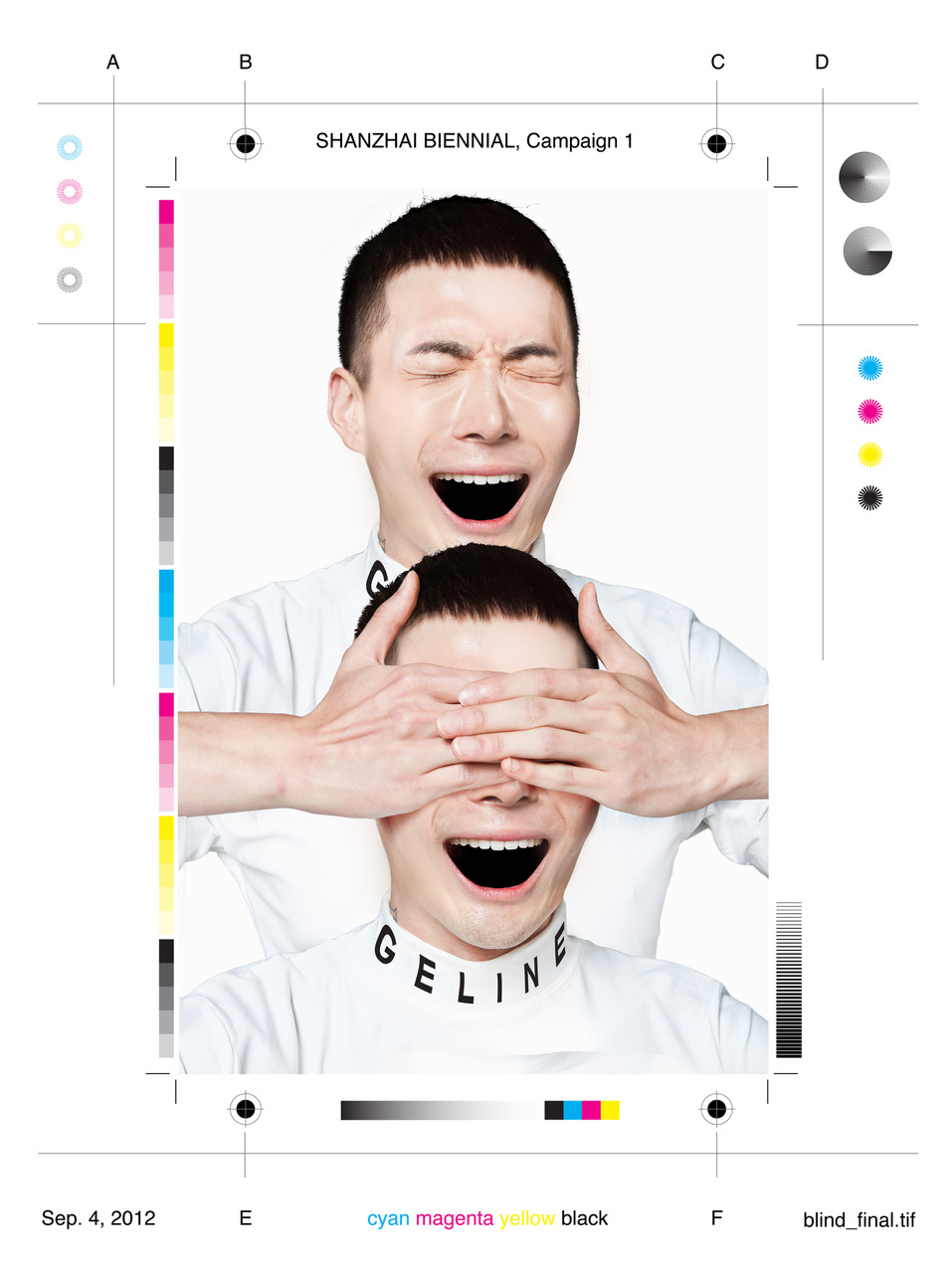

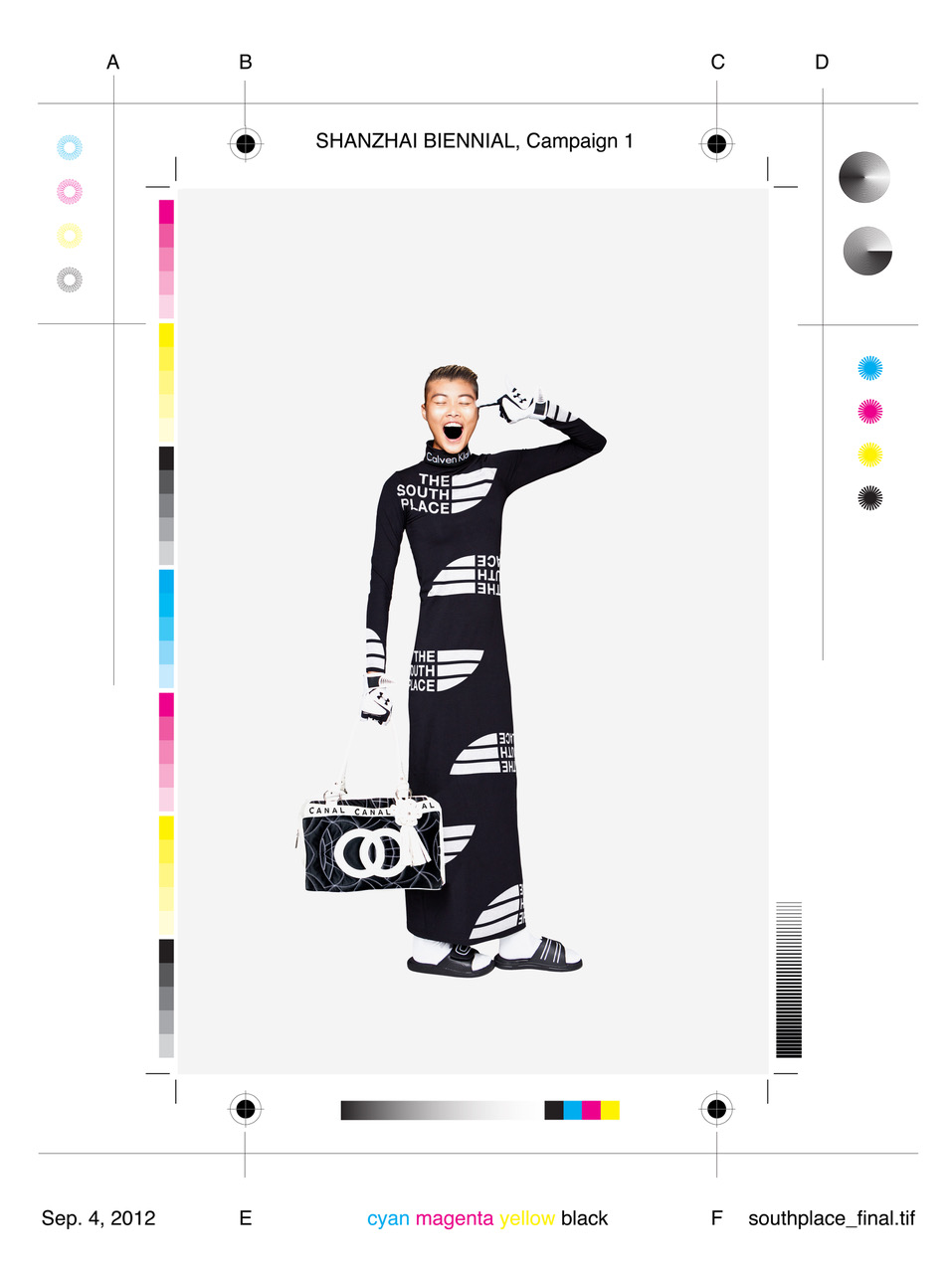

вҖңеұұеҜЁвҖқжҢҮзҡ„жҳҜдёӯеӣҪиҜӯеўғдёӢеҘўдҫҲе“ҒзүҢзҡ„зҝ»зүҲдә§е“ҒпјҢShanzhai BiennialпјҲеұұеҜЁеҸҢе№ҙеұ•пјүеҲҷжҳҜеңЁиҝҷз§Қж–ҮеҢ–еҪұе“ҚдёӢиҜһз”ҹзҡ„иүәжңҜзҫӨдҪ“пјҢжҲҗе‘ҳеҢ…жӢ¬дәҶдҪ е’ҢдҪ зҡ„дёӨдҪҚжҗӯжЎЈпјҢAvena Gallagher е’Ң Babak RadboyгҖӮдҪ 们жҳҜжҖҺд№ҲжҺҘи§ҰеҲ°еұұеҜЁж–ҮеҢ–зҡ„пјҹ

е°ұдёӘдәәиҖҢиЁҖпјҢжҲ‘е·Із»Ҹеӣҙз»•зқҖеұұеҜЁиҝҷдёӘдё»йўҳеҒҡдәҶеҚҒе№ҙдҪңе“ҒдәҶгҖӮ2003еҲ°2008е№ҙйӮЈж®өж—¶й—ҙпјҢжҲ‘дҪҸеңЁдёңдә¬пјҢд№ҹдјҡеҺ»дёӯеӣҪпјҢйӮЈж—¶еҖҷеұұеҜЁзҡ„жҰӮеҝөжӯЈеңЁж…ўж…ўжҲҗеҪўгҖӮжҲ‘еңЁйӣ•еЎ‘йҮҢдјҡз”ЁеҫҲеӨҡиҮӘе·ұ收йӣҶжқҘзҡ„жҲҗе“ҒпјҢе°Ҷиө„жң¬дё»д№үиҝ‘жңҹзҡ„еҪўжҖҒе’Ңе№ҝе‘ҠдёҠзҡ„еӨұиҜҜзҙҜз§Ҝиө·жқҘгҖӮж—…иЎҢжңҹй—ҙпјҢжҲ‘дјҡе’ҢиҝҷдёӨдёӘжӢҚжЎЈдҝқжҢҒиҒ”зі»пјҢдёҖж®өж—¶й—ҙеҗҺпјҢжҲ‘们еҶіе®ҡз”ЁиҝҷдәӣдёңиҘҝеҒҡзӮ№д»Җд№ҲгҖӮ

жҲ‘们жңҖе…ҲжғіеҲ°зҡ„жҳҜд»Ҙеә—й“әзҡ„еҪўејҸйҷҲеҲ—е®ғ们пјҢдҪҶеҗҺжқҘиө°еҗ‘дәҶдёҖдёӘжӣҙжҰӮеҝөеҢ–зҡ„ж–№еҗ‘гҖӮз®ҖиҖҢиЁҖд№ӢпјҢжҲ‘们дёҚжҳҜиҰҒеӣҙз»•еұұеҜЁзҡ„дё»йўҳеҒҡдҪңе“ҒпјҢиҖҢжҳҜиҰҒжҲҗдёәеұұеҜЁжң¬иә«пјҢеҒҡдёҖдёӘеұұеҜЁе“ҒзүҢгҖӮеұұеҜЁиө·жәҗдәҺж·ұеңізҡ„з”өеӯҗеҶ’зүҢдә§е“ҒпјҢдҪҶе…¶дёӯжңҖжңүеҗҚзҡ„еӨ§жҰӮиҝҳжҳҜж—¶е°ҡзұ»зҡ„еҶ’зүҢиҙ§гҖӮд»”з»Ҷи§ӮеҜҹеҗҺдҪ дјҡеҸ‘зҺ°пјҢеұұеҜЁеӯҳеңЁдәҺдёҚеҗҢеұӮж¬Ўзҡ„дёӯеӣҪз”ҹдә§зәҝдёҠгҖӮжҲ‘们жғіиҰҒдҪ“зҺ°иҝҷз§ҚеҲӣйҖ зІҫзҘһпјҢдҪҶжҲ‘д»¬ж— ж„ҸжҲҗдёәдҪ“зі»зҡ„дёҖйғЁеҲҶпјҢиҖҢжҳҜиҰҒжҲҗдёәйЈҹзү©й“ҫжңҖйЎ¶еұӮзҡ„дёҖе‘ҳпјҢжҲҗдёәеұұеҜЁжңҖзәҜзІ№зҡ„жң¬дҪ“гҖӮ

жҜҸдёҖж¬ЎиҪ¬еҢ–зҡ„жңҖз»ҲжҲҗеҠҹйғҪеғҸжҳҜдёҖдёӘе…ЁзҗғжҖ§зҡ„иүәжңҜдҪңе“ҒпјҢдёҖдёӘиһҚеҗҲдәҶеёӮеңәжҺЁе№ҝгҖҒе№ійқўи®ҫи®ЎгҖҒж—¶е°ҡе’Ңи§Ҷи§үеӨ§зүҮзҡ„еӨҡеӘ’д»Ӣи®ҫи®Ўдә§е“ҒгҖӮ第дёҖж¬ЎеҸҢе№ҙеұ•ж—¶пјҢжҲ‘们еҸӘеҒҡдәҶе®Јдј е“ҒзүҢзҡ„иҷҡжӢҹе•Ҷе“Ғе’Ңе№ҝе‘ҠзүҮгҖӮзңҹзҡ„жңүдәәдјҡжқҘеҗ‘жҲ‘们咨иҜўдә§е“Ғзӣёе…ідәӢе®ңпјҢдҪҶдә§е“ҒеҺӢж №жІЎжңүе®һдҪ“еӯҳеңЁиҝҮгҖӮ

зңӢиө·жқҘдҪ 们жңҖзғӯиЎ·зҡ„зӣ®ж Үе°ұжҳҜиҪ¬еҢ–гҖӮеңЁеұұеҜЁеҸҢе№ҙеұ•дёӯпјҢдҪ йҖҡиҝҮвҖңе№ҝе‘ҠжҠҪиұЎвҖқзҡ„жүӢжі•иҪ¬еҢ–дәҶе№ҝе‘ҠпјҢд»Ҙе°Ҷе…¶еҢәеҲҶдәҺдјҒдёҡе®ЎзҫҺгҖӮиғҪеҶҚи§ЈйҮҠдёҖдёӢиҝҷдёӘжҰӮеҝөеҗ—пјҹ

еҸӘжңүеңЁжҖ»дҪ“еҜҢдәҺеҫ®еҰҷжҖ§зҡ„жғ…еҶөдёӢпјҢеӣҫеғҸжүҚдјҡдә§з”ҹзӢ¬зү№зҡ„е®ЎзҫҺгҖӮж—¶иЈ…иҜӯжұҮе°ұжҳҜдёҖдёӘе®№жҳ“дёҠжүӢзҡ„жҰӮеҝөпјҢдҪҶеҝ…йЎ»иҰҒиҪ¬дёҖдёӘејҜпјҢжүҚиғҪз”Ёе®ғиЎЁиҫҫдёҖдәӣдёҚеҗҢзҡ„жҰӮеҝөгҖӮ第дёҖеұҠеұұеҜЁеҸҢе№ҙеұ•зҡ„зҒөж„ҹжқҘжәҗжҳҜдёӯеӣҪиүәжңҜ家岳ж•ҸеҗӣпјҢд»–з»ҳеҲ¶еӨёеј гҖҒйҮҚеӨҚзҡ„笑脸пјҢ并д»Ҙй«ҳд»·еҮәе”®дҪңе“ҒпјҢеҗҢж—¶пјҢд»–д№ҹжҳҜиў«еұұеҜЁеҫ—жңҖдёҘйҮҚзҡ„画家гҖӮжҲ‘们е°ҶжӯӨдҪңдёәдәҶеҲӣдҪңеҮәеҸ‘зӮ№гҖӮ

第дәҢеұҠеҸҢе№ҙеұ•еҲҷжҳҜд»ҘдёҘиӮғе–ңеү§зҡ„зІҫзҘһжқҘжҺўи®ЁеұұеҜЁгҖӮжҲ‘们еҒҡдәҶдёҖжқЎй…·дјј Head & Shoulders жІҗжөҙйңІз“¶иә«зҡ„дә®зүҮиЈҷпјҢ然еҗҺз”Ё Prince е’Ң Sinead OвҖҷConnor зҡ„гҖҠNothing Compares 2 UгҖӢеҒҡдәҶдёҖжқЎе®Јдј и§Ҷйў‘пјҢжҲ‘们жғіз”Ёдёӯж–ҮзүҲеҒҡиғҢжҷҜд№җпјҢдҪҶдёҖзӣҙжүҫдёҚзқҖпјҢеҗҺжқҘзў°е·§еңЁдёҖдёӘе°ҸзҪ‘з«ҷдёҠзңӢеҲ°дәҶдёҖдёӘз”Ёдёӯж–Үе”ұиҝҷйҰ–жӯҢзҡ„еҸҳиЈ…еҘізҺӢгҖӮжҲ‘们е°ұи®©дёӯеӣҪеҠ©зҗҶзӮ’дёӢдәҶжӯҢиҜҚпјҢеҶҚиҜ·жЁЎзү№еҜ№еҸЈеһӢгҖӮи§Ҷйў‘еҒҡжҲҗеҗҺпјҢжҲ‘们иҝҳеҸ‘з»ҷдәҶдёӯж–ҮзүҲжӯҢиҜҚеҺҹеҲӣиҖ…гҖӮжүҖд»ҘиҜҙжңҖеҗҺзҡ„зҪ®жҚўжңүдә”еұӮпјҢе°ҶзҶҹжӮүдёҺзЁҖеҘҮзҡ„е…ғзҙ еҪјжӯӨж··еҗҲгҖӮ

дҪ 们зҡ„жӯҢжӣІйҖүжӢ©д№ҹеҫҲжңүи¶ЈпјҢзӯүдәҺжҳҜеңЁиҜҙвҖңжІЎд»Җд№ҲжҜ”еҫ—дёҠвҖқзңҹе“ҒгҖӮ

еҜ№пјҢе°ұеғҸжҳҜж¶Ҳиҙ№иҖ…е’Ңдә§е“Ғд№Ӣй—ҙзҡ„жғ…жӯҢпјҢд№ҹиЎЁиҫҫдәҶеҜ№дә§е“ҒиҮӘиә«е’ҢеҜ№еұұеҜЁзҡ„зғӯзҲұгҖӮжҲ‘们еңЁ MoMA PS1 еҒҡдәҶдёҖдёӘеҒҮзәӘеҪ•зүҮпјҢиҜҙжҲ‘们жҳҜжқҘиҮӘдёҖдёӘеҗҚеҸ«еұұеҜЁзҡ„еҹҺеёӮзҡ„зӯ–еұ•дәәгҖӮеҫҲеӨҡдәәйғҪдҝЎдәҶиҝҷеҘ—иҜҙиҫһпјҢжҲ‘们е°ұйЎәж°ҙжҺЁиҲҹпјҢиҜҙиҝҷдҪҚжЁЎзү№жҳҜйҹід№җиҠӮзҡ„жҢӘз”Ёдё»д№үеӨ§еёҲпјҢжӯЈе’Ң Daft Punk еңЁдёӯеӣҪе·Ўжј”гҖӮжҲ‘们жІҝиўӯеұұеҜЁзІҫзҘһпјҢзј–йҖ дәҶиҝҷдёҖзі»еҲ—ж•…дәӢе’Ңи°ЈиЁҖгҖӮ

дҪ 们жғіеЎ‘йҖ дёҖдёӘеӨҚжқӮзҡ„е“ҒзүҢиә«д»ҪпјҢ并жҠҠиҝҷиғҢеҗҺзҡ„е•ҶдёҡиҝҗиҗҘйғҪеұ•зҺ°еҮәжқҘпјҢжҳҜеҗ—пјҹдҪ 们模зіҠдәҶиүәжңҜдёҺе№ҝе‘Ҡзҡ„з•ҢйҷҗгҖӮ

зҡ„зЎ®пјҢиҖҢдё”жҲ‘们еңЁеҒҡдҪңе“Ғж—¶еҚҒеҲҶе°ҸеҝғпјҢдјҡзЎ®дҝқеҒҡдәҶи¶іеӨҹзҡ„и°ғз ”пјҢиҖҢдёҚжҳҜеғҸиЎ—еӨҙе“ҒзүҢйӮЈж ·зӣҙжҺҘжҠҠдёӨдёӘlogo并еҲ°дёҖеқ—е„ҝгҖӮжҲ‘们зҡ„жүӢжі•жӣҙжҰӮеҝөеҢ–пјҢжҲ‘们д№ҹжӣҙеғҸйӣҮдҪЈиүәжңҜ家гҖӮжҜ”ж–№иҜҙпјҢ第дёҖеұҠеҸҢе№ҙеұ•е…¶е®һжҳҜеҢ—дә¬и®ҫи®Ўе‘ЁиҜ·жҲ‘们еҲ¶дҪңзҡ„пјҢжҲ‘们еңЁгҖҠе‘Ёжң«з”»жҠҘгҖӢиҝҷжң¬дёӯеӣҪжңҖйҮҚиҰҒзҡ„ж—¶е°ҡеҲҠзү©дёҠеҸ‘еёғдәҶд»ҘеІіж•ҸеҗӣдёәзҒөж„ҹзҡ„е®Јдј зүҮгҖӮиө·еҲқпјҢжҲ‘们зҡ„и®ЎеҲ’жҳҜдҝқжҢҒиҮӘжҲ‘пјҢ并д»Ҙе“ҒзүҢзҡ„еҗҚд№үиҝӣиЎҢе№ҝе‘Ҡе®Јдј гҖӮе…¶е®һвҖңе“ҒзүҢвҖқжҲ–иҖ…вҖңзҫӨиҗҪвҖқиҝҷдәӣиҜҚжұҮйғҪдёҚиғҪеҮҶзЎ®жҰӮжӢ¬жҲ‘们зҡ„иЎҢдёәпјҢеӣ дёәжҲ‘们зҡ„жҰӮеҝөжӣҙе…·жңүжөҒеҠЁжҖ§гҖӮ

йҷӨдәҶеұұеҜЁеҸҢе№ҙеұ•пјҢдҪ 们иҝҳжңүеҸҰдёҖдёӘе“ҒзүҢеҗҚпјҢItem IdemгҖӮи·ҹжҲ‘们иҜҙиҜҙиҝҷдёӘеҗҚеӯ—зҡ„еҗ«д№үеҗ§пјҢжҲ‘жҹҘдәҶдёӢпјҢеҸ‘зҺ°е®ғеңЁжӢүдёҒж–ҮйҮҢзҡ„ж„ҸжҖқжҳҜвҖңдёҖж ·зҡ„гҖӮвҖқ

жІЎй”ҷпјҢиҝҷжҳҜжҲ‘е№ҙиҪ»ж—¶еңЁиүәжңҜеӯҰж Ўйқ зӣҙи§үйҖүеҮәжқҘзҡ„дёҖдёӘеҗҚеӯ—гҖӮItem Idem жҳҜжҲ‘дҪңдёәиүәжңҜдёӘдҪ“иҮӘжҲ‘е®Јдј зҡ„ж–№ејҸпјҢдёҖдёӘж¶өзӣ–жҲ‘жүҖжңүиүәжңҜиЎҢдёәзҡ„е“ҒзүҢгҖӮжҲ‘еҒҡиҝҮи®ҫи®ЎгҖҒе»әзӯ‘гҖҒеҲӣж„ҸжҢҮеҜјгҖҒйҖ еһӢгҖҒйӣ•еЎ‘гҖҒиЈ…зҪ®гҖҒиЎЁжј”вҖҰвҖҰеҫҲеӨҡеҫҲеӨҡгҖӮдҪҶжҖ»жңүдәәжғіеҜ№иҝҷдәӣжҰӮеҝөе’ҢйўҶеҹҹиҝӣиЎҢеҲҶеұӮпјҡиүәжңҜиҝҳжҳҜж—¶е°ҡиҝҳжҳҜи®ҫи®ЎпјҢеӨ§дј—иҝҳжҳҜеҘўдҫҲпјҢжҰӮеҝөиҝҳжҳҜи§Ҷи§үгҖӮItem Idem еҲҷжҳҜд»ЈиЎЁе…је®№е’Ңе№іиЎЎпјҢжҲ‘жүҖеҒҡзҡ„дәӢжғ…д№ҹж¶өзӣ–дәҶеҫҲеӨҡйқўгҖӮ

жүҖд»ҘпјҢдҪ д№ҹеҫҲйҡҫе°ҶжҲ‘еҪ’дҪҚжҹҗдёҖзұ»гҖӮдёӯеӣҪзҘӯзҘҖдёӯзҡ„зғ§зәёиЎҢдёәжҳҜжҲ‘们еұұеҜЁеҸҢе№ҙеұ•зҡ„延еұ•пјҢе…¶дёӯеҢ…жӢ¬дәҶж¶үеҸҠзҹҘиҜҶдә§жқғзҡ„еҒҮж ҮзӨәгҖҒдә§е“Ғе’Ңе“ҒзүҢеҪўиұЎзӯүзӯүпјҢжҳҜе°Ҷж¶Ҳиҙ№дё»д№үе’ҢзІҫзҘһжҖ§иҒ”зі»иө·жқҘзҡ„и°ңдёҖж ·зҡ„еӯҳеңЁгҖӮиҝҷдёӨиҖ…жҳҜжҖҺд№ҲеңЁеҗҢдёҖдёӘзү©дҪ“дёҠе…ұеӯҳзҡ„е‘ўпјҹжҲ‘еңЁдёӯеӣҪеҒҡдәҶеҫҲеӨҡз ”з©¶пјҢжғіиҰҒжүҫеҲ°й—®йўҳзҡ„зӯ”жЎҲгҖӮдёҚиҝҮпјҢжҲ‘зҺ°еңЁе’Ңж—¶иЈ…гҖҒи®ҫи®Ўзҡ„е…ізі»жІЎжңүд»ҘеҫҖйӮЈд№Ҳзҙ§еҜҶдәҶпјҢжҲ‘зҡ„дҪңе“Ғд№ҹеҸ‘з”ҹдәҶеҸҳеҢ–пјҢдҪҶиҝҳжҳҜйқһеёёзҡ„ Item IdemгҖӮ

иҝҷз§ҚжЁЎжЈұдёӨеҸҜжҳҜдҪ ж•…ж„ҸиҖҢдёәд№Ӣеҗ—пјҹдҪ жҳҜеҗҰеңЁдёҚж–ӯзҡ„иҪ¬жҚўй—ҙжӢҘжҠұдәҶдёҖз§ҚзҘһз§ҳж„ҹпјҹ

жҲ‘е’ҢеӨ§е®¶дёҖж ·пјҢйғҪиҰҒиҖғиҷ‘еӣәе®ҡзҡ„еҸӮж•°пјҢиӯ¬еҰӮвҖңдҪ еңЁеҒҡд»Җд№ҲпјҢжҖҺд№Ҳж ·йҖҡиҝҮе®ғи°Ӣз”ҹвҖқиҝҷзұ»еҹәжң¬й—®йўҳгҖӮиҝҷдәӣеҹәжң¬й—®йўҳжңүж—¶еҖҷдјҡеҪұе“ҚдҪ зҡ„еҲӣдҪңпјҢдҪҶеҜ№дәҺиүәжңҜ家жқҘиҜҙпјҢдёҚиў«иҝҷдәӣй—®йўҳйҷҗеҲ¶еҲӣйҖ еҠӣжҳҜеҚҒеҲҶе…ій”®зҡ„гҖӮжүҖд»ҘйҰ–е…ҲдҪ еҫ—е°ҠйҮҚиҮӘе·ұдҪңдёәиүәжңҜ家зҡ„иә«д»ҪпјҢ然еҗҺеңЁжӯӨеҹәзЎҖдёҠйҡҸзқҖзҺҜеўғеҸҳеҢ–гҖӮжҲ‘жҖ»жҳҜжғіеӯҰж–°жҠҖиғҪпјҢе’Ңж–°зҡ„дјҷдјҙеҗҲдҪңпјҢеҒҡдёҖдәӣвҖҰвҖҰдёҚжҳҜе’Ңдәә们预жңҹзӣёеҸҚпјҢиҖҢжҳҜдәә们ж„Ҹж–ҷд№ӢеӨ–зҡ„дәӢгҖӮжҲ‘зҡ„дёӢдёҖдёӘйЎ№зӣ®жҳҜжӢҚзәӘеҪ•зүҮпјҢе®ғдјҡжңүеҲ«дәҺжҲ‘д№ӢеүҚйӮЈдәӣе…үеҪ©еӨәзӣ®зҡ„гҖҒеҘҮжҖӘзҡ„гҖҒжҲ–иҖ…и®©дәәзңјиҠұзјӯд№ұзҡ„и§Ҷи§үиҜӯиЁҖгҖӮжҲ‘еҫҲеҘҪеҘҮдәә们дјҡеҰӮдҪ•еҺ»и§ЈиҜ»е®ғгҖӮе®ғжІЎжңүйӮЈд№ҲеҘҪжҮӮпјҢдҪҶжҲ‘и§үеҫ—иҝҳз®—еҗҲйҖӮпјҢеӣ дёәеҜ№дәҺжӣҙж·ұе…Ҙзҡ„иҜқйўҳпјҢиҝҷз§ҚжүӢжі•еұһдәҺеҝ…йЎ»гҖӮ

жӣҙе…·дҝЎжҒҜжҷ®еҸҠжҖ§гҖӮ

жӣҙжңүеҶ…е®№пјҢд№ҹдёҚйӮЈд№Ҳжј«ж— зӣ®зҡ„дәҶгҖӮжҳҜе•ҠпјҢжҲ‘йғҪеҝ«еӣӣеҚҒеІҒдәҶпјҢжҲ‘еҫ—еҒҡдәӣжңүж„Ҹд№үзҡ„дҪңе“ҒпјҢиҖҢдёҚжҳҜй…·е’Ңжңүи¶Јзҡ„дёңиҘҝгҖӮ

з®ҖиҖҢиЁҖд№ӢпјҢдҪ еҮҶеӨҮеҘҪеұ•зӨәз»“и®әдәҶгҖӮ

жІЎй”ҷгҖӮжҲ‘зҡ„дҪңе“ҒеҸҳеҫ—и¶ҠжқҘи¶ҠдёҘиӮғдәҶгҖӮжҲ‘еңЁеҒҡзҡ„ж–°йЎ№зӣ®е°ұжҳҜд№ӢеүҚдёӯеӣҪзғ§зәёж–ҮеҢ–йЎ№зӣ®зҡ„жҖ»дҪ“жІүж·ҖпјҢ并结еҗҲиҖғиҷ‘дәҶдёӯеӣҪзҡ„з”ҹдә§ж–№ејҸе’Ңд№ жғҜгҖӮз”ұдәҺдј з»ҹжүӢе·Ҙиүәиў«еӨ§дј—з”ҹдә§еҸ–д»ЈпјҢзғ§зәёзү©д»¶д№ҹеҸ‘з”ҹдәҶеҸҳеҢ–гҖӮзҺ°еңЁи‘¬зӨјдёҠзғ§зҡ„зү©д»¶еҢ…жӢ¬дәҶе’Ңж¶Ҳиҙ№дё»д№үжҒҜжҒҜзӣёе…ізҡ„и·Ҝжҳ“В·еЁҒзҷ»жүӢеҢ…гҖӮ他们зҡ„е®ЎзҫҺе°ұжҢәеұұеҜЁзҡ„гҖӮеҜ№жҲ‘иҖҢиЁҖпјҢжңҖжңүи¶Јзҡ„дёҖзӮ№еңЁдәҺеҶҘй—ҙзү©е“ҒеңЁеҢ…еҗ«зңҹе®һеҪўзҠ¶е’Ңж„ҹжғ…еҗҢж—¶пјҢд№ҹжҳҜдёҖдёӘеҒҮеҶ’е“ҒпјҢжҲ–иҖ…иҜҙжҳҜдёҖ件е•Ҷе“Ғзҡ„иәҜеЈіжҲ–еҪұеғҸгҖӮжҲ‘ејҖе§ӢеңЁLEDеҹәеә§дёҠз”ЁзЎ…й…®жҠҠ他们еҒҡжҲҗжңүдәӣ Damien Hirst еҪұеӯҗзҡ„йӣ•еЎ‘пјҢд№ҹе°ұжҳҜиў«ж”ҫеӨ§зүҲжң¬зҡ„ж¶Ҳиҙ№дә§е“ҒпјҢд»ҝдҪӣе®—ж•ҷеңЈеқӣдёҖиҲ¬гҖӮ

и·ҹжҲ‘и®Іи®ІдҪ жҺҘдёӢжқҘзҡ„зәӘеҪ•зүҮеҗ§гҖӮжҲ‘еҫҲеҘҪеҘҮдҪ жҳҜеҰӮдҪ•зқҖжүӢз”өеҪұзҡ„гҖӮе°ұдёӘдәәиҖҢиЁҖпјҢжҲ‘еҜ№з”өеҪұзҡ„еҗ¬и§үж–№йқўзҡ„е®һйӘҢжҖ§жҺўзҙўеҫҲж„ҹе…ҙи¶ЈгҖӮ

иҝҷдёӘж–°зүҮеҸ«гҖҠTales of FortuneгҖӢпјҢжҲ‘еҮҶеӨҮжҳҺе№ҙеҸ‘еёғгҖӮеҗҚеӯ—жң¬иә«зҡ„дәҢе…ғжҖ§е°ұеҫҲжңү Item IdemпјҢвҖңFortuneвҖқиұЎеҫҒиҙўеҜҢпјҢд№ҹжҳҜе‘ҪиҝҗгҖҒж¶Ҳиҙ№дё»д№үе’ҢзІҫзҘһжҖ§гҖӮжҲ‘еёҰзқҖж‘„еҪұжңәзЁіе®ҡеҷЁгҖҒiPhoneгҖҒGoPro зҺҜжёёдәҡжҙІпјҢйҮҮи®ҝдәҶеҜ№жӯӨжңүжүҖдәҶи§Јзҡ„иүәжңҜ家пјҡжҠ“й¬јгҖҒйЈҺж°ҙгҖҒиҒ”еҗҲеӣҪж•ҷ科ж–Үз»„з»ҮеҺҶеҸІеӯҰ家пјҢзәёй’ұжүӢиүәдәәгҖҒйӣ¶е”®е•ҶпјҢеҗ„з§Қеҗ„ж ·дёҺд№Ӣзӣёе…ізҡ„дәәгҖӮиҝҷйғЁзүҮеӯҗе…·еӨҮзәӘеҪ•зүҮзҡ„еҪўжҖҒпјҢдҪҶд№ҹдјҡж…ўж…ўжј”еҢ–дёәеҘҮжҖӘзҡ„и§Ҷи§үиүәжңҜе“ҒгҖӮжҲ‘жҠҠжүҖжңүзҡ„еҶ…е®№йғҪиҪ¬дёәдәҶдёӯиӢұеҸҢиҜӯпјҢеӣ дёәжҲ‘жғіи®©е®ғеҸҳдёәж–ҮеҢ–дәӨжөҒзҡ„жЎҘжўҒпјҢиҖҢйқһдёҖдёӘиҘҝж–№дәәеҗ‘иҘҝж–№и§Ӯдј—д»Ӣз»ҚдёӯеӣҪзҡ„зүҮеӯҗгҖӮ

зҺ°еңЁжҲ‘еҒҡеҮәзҡ„е®һйӘҢи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡпјҢдёҚиҝҮиө·еҲқе…¶е®һжҢәе®іжҖ•иҮӘе·ұеңЁжҠҖжңҜеұӮйқўж— жі•й©ҫй©ӯе®ғзҡ„гҖӮиҝҷж–№йқўпјҢжҲ‘е’ҢдёҖдҪҚеҗҚдёә Cheng Ran зҡ„еҪ“д»ЈиүәжңҜ家гҖҒз”өеҪұеҲ¶дҪңдәәзҡ„еҗҲдҪңжңҖеҜҶеҲҮгҖӮжҲ‘们дёҖиө·еҒҡдәҶгҖҠJOSSгҖӢпјҢзҹӯзүҮеңЁе®—ж•ҷйҹід№җиғҢжҷҜдёӢи®°еҪ•дәҶзәёиҙЁзҘӯзҘҖзү©е“Ғзј“зј“зғ§е°Ҫзҡ„иҝҮзЁӢгҖӮиҝҷеә”иҜҘжҳҜжҲ‘们иҝҷдёҖзі»еҲ—дҪңе“Ғзҡ„ејҖз«ҜгҖӮгҖҠJOSSгҖӢжҳҜдёҖдёӘе®Ңж•ҙзҡ„еҗҲдҪңпјҢдҪҶд»ҺйӮЈд№ӢеҗҺиө·пјҢжҲ‘е°ұејҖе§ӢеҚ•е№ІдәҶгҖӮ

жҲ‘еҺ»е№ҙеҒҡзҡ„з”өеҪұйғҪжҳҜеңЁд»Ҙиҷҡж— зҡ„жҖҒеәҰйў„жөӢзү№жң—жҷ®зҡ„еҙӣиө·пјҢеёҰзқҖдәӣи®ёеҝ§йғҒгҖҒеҘҮжҖӘзҡ„е…ғзҙ гҖӮеңЁгҖҠNUIIгҖӢйҮҢпјҢжҲ‘и®©жјӮдә®зҡ„жЁЎзү№еңЁеҠ еҲ©зҰҸе°јдәҡжІҷж»©дёҠжҚҹжҜҒжҲ‘еҒҡзҡ„20дёӘзҡ®зәіеЎ”гҖӮзҡ®зәіеЎ”жҢҮд»Јзҡ„жҳҜзұ»дјјеӯҹеұұйғҪзҡ„еёӮеңәжҺЁй”ҖжүӢж®өе’Ңе®—ж•ҷжҖ§ж¶Ҳиҙ№зҗҶеҝөпјҢжҜ”еҰӮ3Kе…ҡпјҢзү№жң—жҷ®пјҢеұұиҫҫеҹәж•ҷзӯүзӯүдёҖзі»еҲ—е°Ҷй’ұе…·дҪ“еҢ–зҡ„дәӢзү©гҖӮжҜҸдёҖдёӘзҡ®зәіеЎ”йғҪзәўзҷҪзӣёй—ҙпјҢд№ҹе°ұжҳҜеҸҜеҸЈеҸҜд№җе’ҢзәізІ№зҲұз”ЁжһҒз«Ҝе®Јдј йўңиүІпјҢе’ҢжһҒжқғдё»д№үжҒҜжҒҜзӣёе…ігҖӮеңЁжӯӨд№ӢдёҠпјҢжҲ‘еҠ е…ҘдәҶй»„иүІгҖӮиҝҷжҳҜдёҖйғЁзғ§дәҶ35еҲҶй’ҹзү№жң—жҷ®зҡ„зүҮеӯҗпјҢеҫҲжҡҙеҠӣпјҢеҫҲжӮІдјӨпјҢдҪҶеңЁй»‘жҡ—д№ӢдёӢпјҢдәә们дҫқж—§иғҪеҜҹи§үеҲ°жөҒиЎҢж–ҮеҢ–зҡ„еҪұеӯҗгҖӮжҲ‘еңЁеҺ»е№ҙзү№жң—жҷ®дёҠд»»зҡ„йӮЈдёҖеӨ©е…¬жҳ дәҶиҝҷйғЁзүҮеӯҗгҖӮ

е°Ҷжҡ—й»‘иҪ¬еҢ–дёәжөҒиЎҢжҳҜдҪ и®©дҪңе“ҒжӣҙеҘҪжҮӮзҡ„ж–№ејҸеҗ—пјҹеҗҢж ·йңҮж’јпјҢеҚҙжӣҙе…·и¶Је‘ігҖҒжӣҙеҸӨжҖӘпјҢи®©дәәжӣҙеҘҪж¶ҲеҢ–гҖӮ

зҡ„зЎ®гҖӮжҲ‘жғійҖҡиҝҮеҗ„з§Қжғ…ж„ҹи§ҰеҸҠеҸ—дј—пјҢи¶Је‘іе’Ңе№Ҫй»ҳжҳҜе…¶дёӯеҫҲйҮҚиҰҒзҡ„е…ғзҙ гҖӮжҲ‘иҮӘе·ұеңЁзңӢиүәжңҜж—¶пјҢжҲ‘дјҡжғізҲұдёҠе®ғпјҢжғіиҰҒиў«еЁұд№җпјҢд№ҹжғіеҸҳеҫ—дёҚе®үгҖӮеҘҪзҡ„иүәжңҜдҪңе“Ғдјҡе…·жңүиҝҷдёҖеҲҮе“ҒиҙЁпјҢе®ғеҸҜд»ҘеҚҒеҲҶиҪ»жқҫпјҢд№ҹеҸҜд»ҘеҚҒеҲҶдёҘиӮғпјҢе®ғеҝ…йЎ»еҜ№дәәжңүжүҖеҗҜеҸ‘гҖӮиүәжңҜеёӮеңәзҡ„еӯҳеңЁеұһдәҺеҝ…йЎ»пјҢдҪҶжҲ‘еҫҲе°‘еёҰзқҖе•ҶдёҡиүәжңҜзҡ„жҖқжғіеҢ…иўұиҝӣиЎҢеҲӣдҪңпјҢд№ҹи®ёжҲ‘еә”иҜҘеӨҡиҖғиҷ‘дёҖдёӢе•Ҷдёҡеӣ зҙ пјҢдҪҶеҸ—дј—жҳҜжҲ‘иҖғиҷ‘зҡ„第дёҖдҪҚгҖӮ

гҖҠJOSSгҖӢжҳҜеҮ е№ҙеүҚзҡ„дҪңе“ҒдәҶпјҢдҪҶиҝҳеңЁеҚҡзү©йҰҶйҮҢе·Ўеӣһеұ•еҮәгҖӮе®ғеңЁжӮүе°јзҡ„ White Rabbit 收и—ҸйҰҶеұ•еҮәдәҶеӣӣдёӘжңҲпјҢиҝҷдёӘ收и—ҸйҰҶжҳҜдё–з•ҢдёҠжңҖеӨ§зҡ„дёӯеӣҪиүәжңҜ收и—Ҹең°д№ӢдёҖгҖӮз”өеҪұжҳҜдҪңдёәдёҖдёӘеҫҲжЈ’зҡ„и§Ҷйў‘иЈ…зҪ®зҡ„дёҖйғЁеҲҶиў«еұ•еҮәзҡ„пјҢ他们з»ҷжҲ‘еҶҷдәҶе°ҒйӮ®д»¶пјҢжҸҸиҝ°дәҶи§Ӯдј—зҡ„еҸҚеә”пјҡеӨ§е®¶йғҪеҫҲ敬дҪ©пјҢи§Ӯдј—еҫҲе®үйқҷпјҢйңҖиҰҒи®ІиҜқж—¶д№ҹдјҡеҺӢдҪҺеЈ°йҹіпјҢжңүдәӣдәәз”ҡиҮіе“ӯдәҶиө·жқҘгҖӮиҝҷеӨ§жҰӮжҳҜжҲ‘收еҲ°зҡ„жңҖжЈ’зҡ„йӮ®д»¶пјҢд№ҹи®©жҲ‘е“ӯдәҶеҘҪдёҖдјҡе„ҝпјҢеӣ дёәиҝҷзңҹзҡ„еҫҲжЈ’вҖҰвҖҰжҳҜжҲ‘жүҖжңүд»ҳеҮәзҡ„жңҖеҘҪеӣһжҠҘпјҢи®©жҲ‘зҹҘйҒ“жҲ‘з»ҷи§Ӯдј—зҡ„з”ҹжҙ»еёҰжқҘдәҶдёҚеҗҢпјҢе“ӘжҖ•иҝҷз§ҚдёҚеҗҢеҸӘжңүдёҖеҲҶй’ҹгҖӮиҝҷжүҚжҳҜжңҖйҮҚиҰҒзҡ„пјҢжҲ‘и§үеҫ—иүәжңҜ家йңҖиҰҒиғҪи®©жҲ‘们зәҜзІ№иҝӣиЎҢиҜ„и®әпјҢиҖҢдёҚжҳҜдёҖе‘іжү№еҲӨзҡ„з©әй—ҙгҖӮжҲ‘们еҫ—жҮӮеҫ—и¶Је‘ізҡ„йҮҚиҰҒжҖ§пјҢд»Һж”ҝжІ»жҖ§е’Ңи¶…ж”ҝжІ»жҖ§дёӯжҠҪзҰ»ејҖжқҘгҖӮ

иҝҷи®©жҲ‘жғіиө· Nina Simone дёҖеҸҘжҸҸиҝ°иүәжңҜ家дҪҝе‘Ҫзҡ„иҜқгҖӮеҘ№и®ӨдёәжҜҸз§ҚиүәжңҜ家йғҪжңүд№үеҠЎеҺ»вҖңдҪ“зҺ°иҮӘе·ұжүҖеӨ„зҡ„ж—¶д»ЈгҖӮвҖқ

жҲ‘еҫҲе–ңж¬ўеҘ№гҖӮеҫҲеӨҡдјҹеӨ§зҡ„иүәжңҜ家йғҪдјҡд»Ҙж”ҝжІ»дёәдё»йўҳпјҢйҖҡиҝҮиЎЁжј”е’ҢжһҒз«ҜиЎҢдёәиҝӣиЎҢеҲӣдҪңгҖӮжҲ‘дёҚжҳҜеңЁиҜҙжҲ‘们йғҪеә”иҜҘиҝҷд№ҲеҒҡпјҢдәӢе®һдёҠпјҢжҲ‘и§үеҫ—еҫҲеӨҡдәәдёҚиҝҷд№ҲеҒҡжҳҜдёҖ件еҘҪдәӢгҖӮжҲ‘жңүж—¶еҖҷдјҡеҒҡиҝҷдәӣпјҢдҪҶ并дёҚдјҡдёҖд»ҘиҙҜд№ӢпјҢеӣ дёәжҲ‘дёҚжғіиў«е®ҡд№үдёәеҸӘе…іжіЁиҝҷдёҖ件дәӢзҡ„иүәжңҜ家гҖӮжҲ‘е–ңж¬ўи§ЈеҶійҡҫйўҳпјҢдҪҶжҳҜжҳҜд»Ҙжү“ејҖжӣҙеӨҡеҸҜиғҪжҖ§дёәзӣ®ж ҮпјҢиҖҢйқһжҳҜд»ҺеҚ•дёҖи§’еәҰеҺ»еӣәеҢ–е®ғпјҢдёҚ然е°ұжҲҗи§Ҷи§үиҗҘй”ҖдәҶгҖӮеҜ»жүҫеҲӣе»әеҜ№иҜқгҖҒеј•иө·жҖқиҖғгҖҒиҮӘзңҒзҡ„ж–№ејҸпјҢжҲ–иҖ…жҳҜи®©и§Ӯдј—еӨ§е“ӯгҖҒеӨ§з¬‘жүҚжҳҜжҲ‘зҡ„зӣ®ж ҮгҖӮеј•иө·зҡ„еҜ№иҜқеҶ…е®№ж №жҚ®дҪңе“ҒеҶ…е®№иҖҢеҸҳпјҢе’ҢеҙҮй«ҳеЈ®зҫҺзҡ„жҰӮеҝөжҒҜжҒҜзӣёе…ігҖӮиүәжңҜе“Ғзҡ„иҜһз”ҹеә”иҜҘз»ҷдәҲдәә们зІҫзҘһжҖ§зҡ„гҖҒзәҜзІ№зҡ„дҪ“йӘҢпјҢе”Өиө·еҙҮ敬е’Ңе–ңзҲұгҖӮжҲ‘дёҚжҳҜиҜҙиҰҒйӘ—еӨ§е®¶е–ңж¬ўдёҠжҲ‘зҡ„дҪңе“ҒпјҢиҖҢжҳҜжғійҖҡиҝҮе’Ңдәә们еҲҶдә«зҫҺпјҢжқҘеј•иө·ејәзғҲзңҹжҢҡзҡ„жғ…ж„ҹгҖӮгҖҠJOSSгҖӢжҳҜжҲ‘зӣ®еүҚдёәжӯўжңҖдёәжҲҗеҠҹзҡ„жЎҲдҫӢгҖӮ

иҫғд»ҘеҫҖиҖҢиЁҖпјҢж–°зҡ„зәӘеҪ•зүҮеңЁи§Ҷи§үж–№йқўдјҡжӣҙеҠ жңҙзҙ пјҢж—ЁеңЁеҲҶдә«еңЁжҲ‘зңӢжқҘеҚҒеҲҶйҮҚиҰҒзҡ„ж–ҮеҢ–е’ҢдҝЎжҒҜгҖӮжҲ‘们жүҖеӨ„зҡ„ж—¶д»ЈжҳҜз–ҜзӢӮзҡ„пјҢеңЁе……ж–ҘзқҖеҒҮж–°й—»зҡ„еҪ“дёӢпјҢдҝЎжҒҜиҝҳе…·жңүж„Ҹд№үеҗ—пјҹжҲ‘жғіиҰҒдј йҖ’жғ…ж„ҹпјҢиөӢдәҲж„Ҹд№үгҖӮжҲ‘ж— ж„ҸеҺ»жҢ‘иЎ…гҖҒеҲәжҝҖгҖӮжҲ‘并дёҚд»Ӣж„Ҹиҝҷд№ҲеҒҡпјҢеӣ дёәе®ғиғҪеј•иө·и®Ёи®әпјҢдҪҶеҒҡеҶІеҮ»д»·еҖјжҳҜжҲ‘дёҚдјҡи§Ұзў°зҡ„дҪҺзә§ж–№ејҸгҖӮи®©дәӢзү©еҸҳеҫ—зҫҺдёҪжҳҜжңүи¶Јзҡ„пјҢдҪҶеҰӮжһңе®ғеҸҲзҫҺеҸҲж— иҒҠпјҢе°ұж— з–‘жҳҜдёӘеӨұиҙҘд№ӢдёҫгҖӮ

жүҖд»ҘдҪ жҳҜеңЁз”ЁжөҒиЎҢи§Ҷи§үж–ҮеҢ–еҗёеј•жӣҙеӨҡеҸ—дј—пјҢд»ҺиҖҢдёҺд№ӢдәӨжөҒпјҢдҝғдҪҝ他们иҝӣиЎҢжӣҙеҠ ејҖж”ҫзҡ„жҖқиҖғгҖӮжҲ–и®ёиҝҷд№ҹжҳҜи®©дёҘиӮғиҜқйўҳжӣҙе…·дә«еҸ—д»·еҖјзҡ„ж–№ејҸпјҢжҲ‘жғій—®пјҡдҪ жҳҜдёҚжҳҜд№ҹеңЁдә«еҸ—е®ғе‘ўпјҹ

гҖҠNUIIгҖӢеӨӘйҷ©жҒ¶дәҶпјҢе®ғеҫҲзҫҺпјҢдҪҶжҲ‘дјҡжғіж•¬иҖҢиҝңд№ӢгҖӮе…¶дёӯеҢ…еҗ«дәҶеӨӘеӨҡжғҜжҖ§гҖӮжҲ‘з”ҹжҙ»еңЁдёҖдёӘй»‘жҡ—зҡ„ж—¶д»ЈйҮҢпјҢжӢҘжҠұй»‘жҡ—жҳҜеҫҲйҮҚиҰҒзҡ„пјҢиүәжңҜеҰӮжһңеҸӘжңүйҖғйҒҝзҺ°е®һзҡ„笑脸е’Ңж¬ўд№җпјҢйӮЈд№ҹдёҚиЎҢгҖӮжңҖз»ҲиҝҳжҳҜеңЁдәҺе№іиЎЎпјҢеңЁжҠҠзҺ©жҡ—еҸ·е’Ңи§Ҷи§үиЎЁиҫҫдёӯеҜ»жүҫе№іиЎЎгҖӮжҰӮеҝөиүәжңҜжҳҜдёҖз§ҚеӨ§дј—йҡҫд»ҘзҗҶи§Јзҡ„еҪўејҸпјҢдҪҶеҰӮжһңдҪ иғҪжҠҠе®ғе’Ңж—¶иЈ…гҖҒжөҒиЎҢж–ҮеҢ–иһҚеҗҲиө·жқҘзҡ„иҜқпјҢдҪ•д№җиҖҢдёҚдёәпјҹиҝҷжң¬иә«д№ҹеҫҲеҫ®еҰҷгҖӮжңүдәӣдәәйҖҡиҝҮиҝҷдәӣж–№ејҸеҸ–еҫ—дәҶиҝңи¶…еёёдәәзҡ„жҲҗеҠҹгҖӮжӯӨеӨ–пјҢжҲ‘жҳҜдёҖдёӘеҫҲж„ҹжҖ§гҖҒдјҡдё»еҠЁеҗёж”¶дҝЎжҒҜзҡ„дәәгҖӮжҲ‘иҜ»ж–°й—»жҜ”е…іеҝғж—¶иЈ…зҡ„йў‘зҺҮиҰҒй«ҳгҖӮжҲ‘дјҡжңүж„ҸиҜҶең°еҺ»еҒҡиҝҷдәӣдәӢпјҢдҝқжҢҒжё…йҶ’гҖҒдҝқжҢҒж•Ҹж„ҹгҖӮжҲ‘дёҚжҳҜдёҖдёӘдјҡи·‘еҲ°иЎ—дёҠе’ҢиӯҰеҜҹжү“жһ¶зҡ„ж–—еЈ«пјҢдҪҶжҲ‘зЎ®дҝЎжҲ‘зҡ„иүәжңҜдҪңе“ҒиғҪжҲҗдёәиҝҷз§Қи®®йўҳзҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮжҲ‘дёҚжҳҜеҫҲзЎ®е®ҡжҲ‘иғҪеҗҰдә«еҸ—е®ғвҖҰвҖҰжҲ‘жҳҜдёҖдёӘи®Іи¶Је‘ізҡ„дәәпјҢд№ҹ并дёҚжІүйҮҚгҖӮдҪҶжҲ‘д№ҹжҳҜдёҖдёӘзҺ°е®һдё»д№үиҖ…пјҢиғҪжё…йҶ’ең°ж„ҸиҜҶеҲ°жҲ‘们зҡ„зҺҜеўғжңүеӨҡзіҹзі•гҖӮеҜ№иҮӘе·ұзҡ„ж„ҹжғ…дҝқжҢҒиҜҡе®һжҳҜдёҖ件еҘҪдәӢгҖӮ

жҲ‘иҝҳжғіи°Ҳи°ҲдҪ жңҖиҝ‘зҡ„еұ•и§Ҳд№ӢдёҖпјҢвҖңMethod of LociвҖқгҖӮе®ғзҡ„е®ҡд№үжҳҜдёҖз§ҚйҖҡиҝҮзҺҜеўғгҖҒз©әй—ҙжқҘеҠ ејәи®°еҝҶпјҢжүҫеӣһдҝЎжҒҜзҡ„ж–№ејҸгҖӮиғҪе’ҢжҲ‘们д»Ӣз»ҚдёҖдёӢеҗ—пјҹ

иҝҷдёӘеұ•зҡ„иҜһз”ҹеҫҲиҮӘ然гҖӮдё»йўҳе°ұжҳҜдәәзұ»еӨ§и„‘жүҖе…·еӨҮзҡ„гҖҒй“ҫжҺҘдәӢзү©зҡ„зү№иҙЁгҖӮжҲ‘жғіпјҢвҖңжҲ‘жҖҺд№ҲиғҪпјҹжҲ‘дёәд»Җд№ҲиғҪпјҹвҖқдёҖеј и§Ҷи§үең°еӣҫе°ұжӯӨиҜһз”ҹгҖӮжҲ‘з”ЁlogoгҖҒдә§е“ҒгҖҒз”өеҪұгҖҒж–°еӘ’д»Ӣз»„жҲҗдәҶдёҖдёӘеҸӮиҖғдҪ“зі»пјҢд»ҺдёӯжұІеҸ–еҲӣдҪңдәҶдёҖзі»еҲ—е°Ҹж•…дәӢзҡ„дёҚеҗҢзҜҮз« гҖӮе…¶дёӯд№ӢдёҖжҳҜ欧жҙІе’Ңдё–з•ҢиҢғеӣҙеҶ…ж°‘ж—Ҹдё»д№үзҡ„дә§з”ҹпјҢиҝҳжңүдёҖдёӘжҳҜеёҢи…Ҡзҡ„зәізІ№иҝҗеҠЁпјҢд»ҘеҸҠе…ЁзҗғжҖ§зҡ„жһҒеҸіеҖҫеҗ‘пјҢиҝҳжңүзҡ„жҳҜеңЁи®Іж¬§зӣҹз»ҸжөҺиЎ°йҖҖпјҢйғҪжҳҜеңЁз”ЁжөҒиЎҢиҜӯжұҮи®Ёи®әжӣҙдёәзңҹе®һгҖҒжӣҙе…·й—®йўҳжҖ§зҡ„дәӢгҖӮ

жҲ‘дјҡе°ҪеҸҜиғҪең°еҲ©з”ЁжҲ‘жүҖжӢҘжңүзҡ„иө„жәҗпјҢдёҚз®ЎжҳҜе®һдҪ“зҡ„гҖҒиҝҳжҳҜжҰӮеҝөзҡ„пјҢжҲ‘йғҪдјҡ用他们еҺ»еҲ¶йҖ е…іиҒ”гҖӮжҲ‘д№ҹдјҡеҲҶжһҗиҮӘе·ұиҙӯд№°зҡ„е•Ҷе“ҒпјҢжҖқиҖғе®ғ们зҡ„ж„Ҹд№үпјҢд»ҘеҸҠжҲ‘е°Ҷе®ғ们иҒ”зі»еҲ°е…¶д»–дәӢзү©дёҠзҡ„ж„Ҹд№үгҖӮжҲ‘еҜ№иҝҷз§Қе°ҶдёӨдёӘжҲҗе“ҒиһҚеҗҲиө·жқҘзҡ„ж•…дәӢеҲӣдҪңж–№ејҸеҫҲж„ҹе…ҙи¶ЈгҖӮ

д»ҘеҸҠеҲӣдҪңдёҖз§ҚиғҪе”Өиө·дёӘдәәи®°еҝҶзҡ„и§Ҷи§үжүӢж®өгҖӮ

жІЎй”ҷгҖӮжҲ‘д№ҹдјҡйҖҡиҝҮиҝҷз§ҚиҜҡе®һзҡ„гҖҒеҪўиҖҢдёҠзҡ„жүӢжі•еҺ»жҺўзҙўеҒҡдәәгҖҒеҒҡиүәжңҜ家д»ҘеҸҠиҝҷдёӘж—¶д»ЈиҮӘиә«зҡ„ж„Ҹд№үгҖӮдёӨе№ҙеүҚпјҢжҲ‘еҮәдәҶдёҖеңәдёҘйҮҚдәӢж•…пјҢжүҖд»ҘдҪңе“Ғд№ҹејҖе§ӢзҙҜз§Ҝзӣёеә”зҡ„жғ…ж„ҹж·ұеәҰгҖӮжҲ‘еңЁдёәж–°з”өеҪұжҺўзҙўзІҫзҘһжҖ§зҡ„иҜқйўҳпјҢеӣ дёәзІҫзҘһжҖ§дёҺзү©зҗҶжҖ§зӣёеҜ№еә”зҡ„еӯҳеңЁдјҡжҳҜиҝҷдёӘзүҮеӯҗзҡ„дё»ж—ЁгҖӮ

еңЁвҖңMethod of LociвҖқдёӯпјҢжҲ‘并没жңүиҝҗз”Ёиҝҷз§ҚжүӢжі•гҖӮе®ғжӣҙеғҸжҳҜдёҖз§ҚжҜ”е–»пјҢе®№зәідәҶжҲ‘зҡ„еҗ„з§Қеј•з”ЁгҖӮжҲ‘еңЁеұ•и§Ҳе®Јдј еҚ•дёҠеҠ е…ҘдәҶи·Ҝеҫ·з»ҙеёҢдәҢдё–жҢҮзӨәе»әйҖ зҡ„ж–°еӨ©й№…е ЎпјҲиҝӘеЈ«е°јзҒ°е§‘еЁҳеҹҺе Ўзҡ„еҺҹеһӢпјүгҖӮе“ҒзүҢе®Јдј е’ҢеӨ§дј—е®ЎзҫҺд№Ӣй—ҙеӯҳеңЁзқҖдёҖе®ҡзҡ„е…ізі»гҖӮжҲ‘д№ҹдјҡжҖқиҖғдёҖдәӣең°зјҳж”ҝжІ»е’ҢзҺҜеўғй—®йўҳпјҢжҲ‘еҒҡдәҶдёӨдёӘйҮҚж–°дёҠиүІзҡ„йӣ•еЎ‘пјҢдёҖдёӘжҳҜзҘҲзҘ·дёӯзҡ„иһіиһӮпјҢиҝҳжңүдёҖдёӘжҳҜеӨ§еһӢе……ж°”иҹ‘иһӮгҖӮдёҖдёӘжңүе…ідәәзұ»дҪңдёәеҘҙйҡ¶е’ҢжҚ•йЈҹиҖ…зҡ„дёӨйқўжҖ§жҜ”е–»гҖӮ

еңЁиҝҷз§ҚиҜӯеўғдёӢпјҢвҖңfakeвҖқжҲҗдәҶдёҖдёӘж¶өзӣ–жҖ§жңҜиҜӯпјҢеҗ«д№үеҢ…жӢ¬дәҶжЁЎд»ҝгҖҒжј”еҸҳгҖҒе№»иұЎзӯүзӯүпјҢжҒ°еҘҪдёҺ Item Idem иҝҳжңүеұұеҜЁзІҫзҘһзӣёеҘ‘еҗҲгҖӮдҪ еҜ№вҖңfakeвҖқиҝҷдёӘжҰӮеҝөжңүд»Җд№Ҳи§Ғи§Јпјҹ

еұұеҜЁиҝҷдёӘиҜҚжәҗдәҺдёӯеӣҪдёӯдё–зәӘпјҢзҡ„еҺҹд№үжҳҜеұұдёҠзҡ„еҹҺеҜЁпјҢеҜЁдё»дјҡеёҰеӨҙд»ҺеҹҺйҮҢжҗңеҲ®йҮ‘银иҙўе®қпјҢе’ҢзҪ—е®ҫжұүеҠ«еҜҢжөҺиҙ«зҡ„зІҫзҘһеҰӮеҮәдёҖиҫҷгҖӮеұұеҜЁжҳҜдёҖз§ҚеҲӣдҪңж–№ејҸпјҢй»‘дәҶиө„жң¬дё»д№үпјҢж“ҚдәҶзҹҘиҜҶдә§жқғпјҢеҸҲеҲ¶йҖ дәҶж–°еҶ…е®№гҖӮжҲ‘дёҖзӣҙејәи°ғзҡ„еҢәеҲ«жҳҜпјҢеҶ’зүҢеҚід»ҝзңҹпјҢжҜ”еҰӮи®©дёҖдёӘеҒҮзҡ„и·Ҝжҳ“В·еЁҒзҷ»еҢ…зңӢиө·жқҘе’Ңзңҹзҡ„дёҖж ·пјҢе®ғ延з»ӯдәҶйҳ¶зә§зҺ°зҠ¶пјҢж»Ўи¶іжғіиҰҒжҳҫеҜҢзҡ„дәәзҡ„ж¬ІжңӣгҖӮеұұеҜЁеҲҷжҒ°жҒ°зӣёеҸҚпјҢе®ғ并дёҚд»ҝзңҹпјҢжүҖд»ҘеҫҲзңҹе®һпјҢжҳҜеҗ„з§Қз¬ҰеҸ·зҡ„ж··еҗҲдҪ“пјҢеҲӣйҖ дәҶж–°зҡ„дәӢзү©гҖӮиҝҷдёӘеҢәеҲ«жңүдәӣдәәжҳҺзҷҪпјҢжңүдәӣдәәдёҚжҳҺзҷҪгҖӮеңЁдёӯеӣҪзҡ„еұұеҜЁдә§ең°пјҢдәә们时装ж„ҹи¶…зҫӨпјҢиө°еңЁиЎ—дёҠгҖҒең°й“ҒдёҠпјҢжө‘иә«йғҪжҳҜ swagгҖӮжңүеңЁе·ҘеҺӮе·ҘдҪңзҡ„иҚүж №ж„ҝж„ҸдёәиҮӘе·ұз”ҹдә§е•Ҷе“ҒпјҢд№ҹжңүеҸӘжғід№°еҘўдҫҲе“Ғе’Ңзңҹе“Ғзҡ„дёӯдә§йҳ¶зә§гҖӮеҫҲеӨҡдәәйғҪдјҡеӣ дёәдёӯеӣҪжҳҜеұұеҜЁд№ӢзҺӢиҖҢж„ҹеҲ°зҫһиҖ»пјҢдҪҶеңЁжҲ‘зңӢжқҘпјҢиҝҷе°ұжҳҜдёӯеӣҪзҡ„жөҒиЎҢиүәжңҜпјҢ并且具жңүжҷәиҜҶд»·еҖјпјҢеҸҚиө„жң¬дё»д№үпјҢеҮ»зўҺеҸҲйҮҚе»әдәҶдёҖеҲҮгҖӮ

жңҖеҗҺпјҢжҲ‘жғій—®й—®дҪ жңҖиҝ‘жҗ¬еҲ°жҙӣжқүзҹ¶зҡ„дәӢгҖӮдёәд»Җд№ҲйҖүжӢ©дәҶжҙӣжқүзҹ¶е‘ўпјҹиҝҷдёӘеҹҺеёӮдјҡдёәдҪ зҡ„еҲӣдҪңеёҰжқҘд»Җд№Ҳж–°еҪұе“Қеҗ—пјҹ

жҲ‘еҫҲйңҖиҰҒжҚўдёҖдёӘзҺҜеўғгҖӮжҲ‘еңЁж—Ҙжң¬з”ҹжҙ»дәҶдә”е№ҙпјҢеҸҲеҺ»дәҶзәҪзәҰгҖӮзәҪзәҰжҳҜдёӘеҫҲзҘһеҘҮзҡ„ең°ж–№пјҢдҪҶеҸҲдјҡжҠҠдҪ иә«дҪ“еҶ…зҡ„з”ҹе‘ҪеҠӣеҗёиө°гҖӮж–°дәәдёҚж–ӯж¶ҢиҝӣпјҢиҝҷдёӘеҹҺеёӮд»ҺжһҒе…¶еҜҢдәҺеҲӣж„ҸжёҗжёҗеҸҳеҫ—и¶ҠжқҘи¶ҠжІЎеҲӣж„ҸпјҢи¶ҠжқҘи¶Ҡиҙөж—ҸеҢ–гҖҒе•ҶдёҡеҢ–гҖӮе°ұиҮӘ然жҷҜи§ӮиҖҢиЁҖпјҢеҠ е·һжҳҜдё–з•ҢдёҠжңҖзҫҺзҡ„ең°ж–№д№ӢдёҖгҖӮиҝҷйҮҢзҡ„е…үзәҝз»ҷе…ӯеҚҒе№ҙд»Јжҙ»и·ғдәҺеҠ е·һзҡ„ Light and Space Movement иүәжңҜ家们еёҰжқҘдәҶж— йҷҗеҪұе“ҚгҖӮе…ҲеүҚпјҢжҲ‘жҳҜдёҖдёӘжӣҙйҖӮеә”йғҪеёӮз”ҹжҙ»зҡ„дәәпјҢдҪҶжёҗжёҗеҸҳеҫ—и¶ҠжқҘи¶Ҡе–ңзҲұиҮӘ然гҖӮд»ҺеҹҺеёӮжҷҜи§ӮиҖҢиЁҖпјҢд»ҘеүҚжҲ‘еұ…дҪҸзҡ„ең°ж–№жҳҜеһӮзӣҙгҖҒеҝҷзўҢгҖҒжӢҘжҢӨзҡ„пјҢиҖҢзҺ°еңЁпјҢиҝҷдёӘж°ҙе№ізҡ„еҹҺеёӮи®©жҲ‘жңүдәҶе®Ңе…ЁдёҚеҗҢзҡ„дҪ“йӘҢгҖӮжҲ‘и§үеҫ—жҙӣжқүзҹ¶жҳҜиҘҝйғЁдё–з•Ңзҡ„жңҖиҘҝзӮ№пјҢеӨ§е®¶йғҪжү§зқҖдәҺеҒҡеҘҪиҮӘе·ұзҡ„йӮЈд»¶дәӢгҖӮиҝҷйҮҢжӣҙжӮ й—ІпјҢжӣҙйҖӮеҗҲзҺ°еңЁзҡ„жҲ‘пјҢеңЁиҝҷдёӘе№ҙзәӘпјҢжҲ‘е·Із»ҸдёҚйңҖиҰҒй•Ғе…үзҒҜи·ҹзқҖиө°дәҶгҖӮжҲ‘еңЁжҙӣжқүзҹ¶жңүжӣҙеӨҡеҸҜд»ҘеӯҰд№ зҡ„ж–°дәӢзү©пјҡзҺ°д»Јдё»д№үзҡ„е®ЎзҫҺгҖҒеҘҪиҺұеқһгҖҒеҜ№еҮҖеҢ–иә«дҪ“зҡ„з—ҙиҝ·д»ҘеҸҠж•ҙе®№жүӢжңҜвҖҰвҖҰдёҖеҲҮйғҪеҫҲиҝ·дәәгҖӮжҲ‘дёҚдёҖе®ҡдјҡеҒҡзӣёе…ізҡ„дҪңе“ҒпјҢдҪҶжҲ‘еҜ№иҝҷдәӣдәӢжғ…йғҪеҫҲеҘҪеҘҮгҖӮ

е…¶е®һжҢәжңүи¶Јзҡ„пјҢжҙӣжқүзҹ¶д№ҹд»ҘдәәйҖ ж„ҹи‘—з§°пјҢиҝҷз§ҚиҷҡеҒҮдёҚдёҖе®ҡеёҰзқҖиҙ¬д№үпјҢжӣҙеӨҡжҳҜеңЁи°ғдҫғе®ғеҸЈжҳҜеҝғйқһгҖҒзІүйҘ°еӨӘе№ігҖӮеҗ¬иө·жқҘиҝҷжҳҜдёҖдёӘдҪ зҡ„дҪңе“ҒдјҡеҸ—еҲ°ж¬ўиҝҺзҡ„ең°ж–№пјҢд№ҹдјҡйҖӮеҗҲдҪ зҡ„з”өеҪұжӢҚж‘„пјҢз»ҷдҪ еёҰжқҘи§ҰжүӢеҸҜеҸҠзҡ„иө„жәҗгҖӮ

еҜ№гҖӮеҰӮжһңжҲ‘зҡ„дҪңе“ҒеҸ—еҲ°дәҶзҺҜеўғеҪұе“ҚпјҢйӮЈд№ҹжҳҜеҶҚжӯЈеёёдёҚиҝҮзҡ„дәӢжғ…гҖӮгҖҠNUIIгҖӢжҳҜжҲ‘зӣ®еүҚдёәжӯўе”ҜдёҖеҸ—еҠ е·һйЈҺж јеҪұе“Қзҡ„дҪңе“ҒгҖӮжҲ‘жҖ»ж„ҹи§үпјҢжқҘеҲ°еҠ е·һзҡ„иүәжңҜ家зҡ„йҰ–дёӘдҪңе“Ғеә”иҜҘжҳҜдёҖйғЁе…¬и·Ҝз”өеҪұпјҢиҝҷд№ҹжҳҜгҖҠNUIIгҖӢзҡ„иө·жәҗд№ӢдёҖпјҢйқһеёёеҸҚд№ҢжүҳйӮҰпјҢзұ»дјјгҖҠз–ҜзӢӮзҡ„йәҰе…Ӣж–ҜгҖӢгҖӮжҲ‘еңЁиҝҷе„ҝеҫ…еҫ—и¶Ҡд№…пјҢе°ұи¶Ҡиў«еҘҪиҺұеқһжүҖеҗёеј•гҖӮжҲ‘дјҡејҖе§Ӣ欣然жҺўзҙўи§Ҷж•Ҳе’ҢеҢ–еҰҶпјҢз”ҡиҮіжҳҜе°қиҜ•е’ҢеҲ¶дҪңе®ӨеҗҲдҪңпјҢжҲ‘дјҡд»ҘдёҡдҪҷиә«д»ҪеҸӮдёҺе…¶дёӯгҖӮиҝҳжңүеҫҲеӨҡиҰҒеҒҡзҡ„е‘ўпјҢж—¶й—ҙдјҡз»ҷжҲ‘们зӯ”жЎҲгҖӮ